老子正义——治人事天莫若嗇

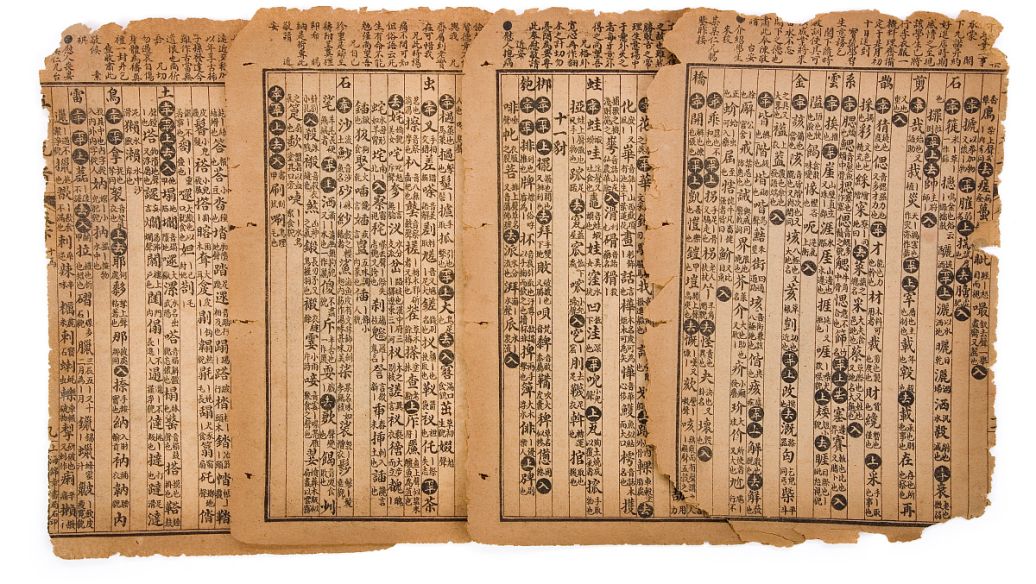

【楚简本原文】:

治人事天莫若嗇。夫唯嗇,是以早備。是以早備是謂重積德。重積德則無不克。無不克則莫知其極。莫知其極可以有國。有國之母,可以長久。長久是謂深根固柢,長生久視之道也。

【译文】:

遵循天道规律管理百姓治理国家,最重要的莫过于农业生产,只有加强农业生产保障粮食安全,才能做到居安思危、防患于未然,是谓早备,早备就是注重积累的功德,是谓重积德,重积德就能够克服重重的困难,能够攻坚克难才能使未来走得更为长远,是谓莫知其极。

能够真正地立足现实、掌控未来,就有了执政一个邦国的合法性,是创建一个邦国、执掌一个邦国的基础,有了这样的基础,才能真正地掌握这个邦国的未来,可以长久的发展。

一个邦国能够长远地发展,正是得益于立足现实、夯实基础,是谓深根固柢,重视农业生产正是一个邦国长远发展的道理。

本章的思想非常朴素。

这个重农的思想被天朝坚持了二、三千年,已经是天大的事了,这是一个根本性的问题,已经足够重要,再加以引申,多数会失于轻躁。

【楚简本原文】:

治人事天莫若嗇。夫唯嗇,是以早備。是以早備是謂重積德。重積德則無不克。無不克則莫知其極。莫知其極可以有國。有國之母,可以長久。長久是謂深根固柢,長生久視之道也。

【译文】:

遵循天道规律管理百姓治理国家,最重要的莫过于农业生产,只有加强农业生产保障粮食安全,才能做到居安思危、防患于未然,是谓早备,早备就是注重积累的功德,是谓重积德,重积德就能够克服重重的困难,能够攻坚克难才能使未来走得更为长远,是谓莫知其极。

能够真正地立足现实、掌控未来,就有了执政一个邦国的合法性,是创建一个邦国、执掌一个邦国的基础,有了这样的基础,才能真正地掌握这个邦国的未来,可以长久的发展。

一个邦国能够长远地发展,正是得益于立足现实、夯实基础,是谓深根固柢,重视农业生产正是一个邦国长远发展的道理。

本章的思想非常朴素。

这个重农的思想被天朝坚持了二、三千年,已经是天大的事了,这是一个根本性的问题,已经足够重要,再加以引申,多数会失于轻躁。